Если вы когда-нибудь видели, как на заводе в Новосибирске собирают экскаватор или трактор - вы понимаете: это не просто металл и болты. Это - основа страны. Машиностроение - это не про старые заводы и пыльные цеха. Это про то, как Россия дышит, перемещает грузы, защищает себя и строит будущее. И если мы перестанем развивать его, мы перестанем быть самостоятельной экономикой.

Машиностроение - это не про заводы, а про всё, что движется

Представьте: у вас нет трактора. Вы не сможете засеять поле. Нет автобуса - люди не доберутся до работы. Нет грузовика - продукты не дойдут до магазинов. Нет станков - не сделаешь даже простую деталь для водопровода. Машиностроение - это не отдельная отрасль. Это основа, на которой держится всё остальное: сельское хозяйство, транспорт, энергетика, даже медицина. Без него - торможение. Без него - зависимость от других.

В 2024 году Россия произвела 1,2 миллиона единиц сельхозтехники. Это на 37% больше, чем в 2020 году. Почему? Потому что мы начали вкладывать в собственное производство. Станки, которые раньше закупали в Германии или Китае, теперь делают в Тольятти, Челябинске и Новосибирске. И это не просто цифры - это тысячи рабочих мест, миллиарды рублей, которые остаются внутри страны.

Технологическая независимость - это не лозунг, а выживание

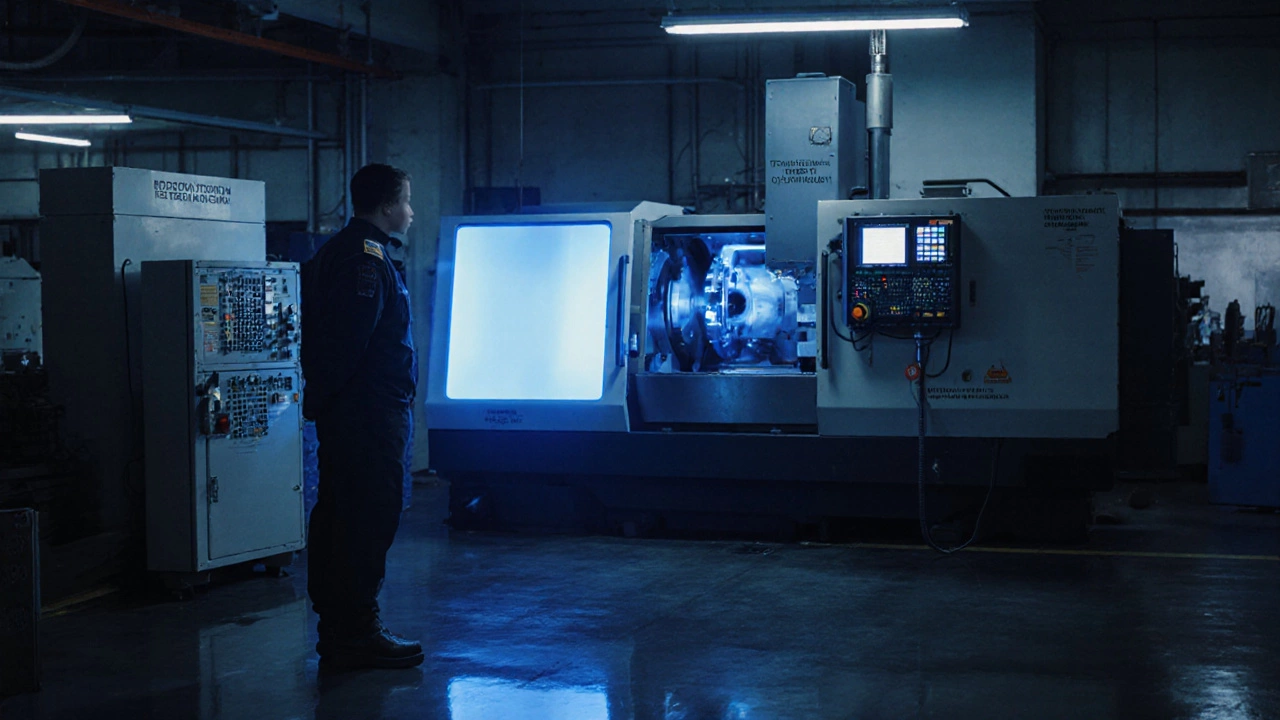

В 2022 году многие компании столкнулись с тем, что их станки перестали работать. Почему? Потому что запчасти и ПО для них приходили из-за рубежа. Некоторые заводы просто остановились. Это был шок. Но из него вышли не с жалобами, а с решением: делать всё сами. Сегодня в России уже есть собственные системы ЧПУ, российские контроллеры для промышленных роботов, отечественные гидравлические системы. И это не эксперимент - это реальность.

Компания «Ростех» запустила линейку станков с числовым программным управлением на базе российской платформы «Российская Электроника». Они работают в 47 регионах. Станок, который раньше стоил 12 млн рублей и требовал импортных компонентов, теперь стоит 8 млн, собирается в Калуге и не зависит от санкций. Это не мечта - это сегодняшний день.

Машиностроение - это про технологии будущего

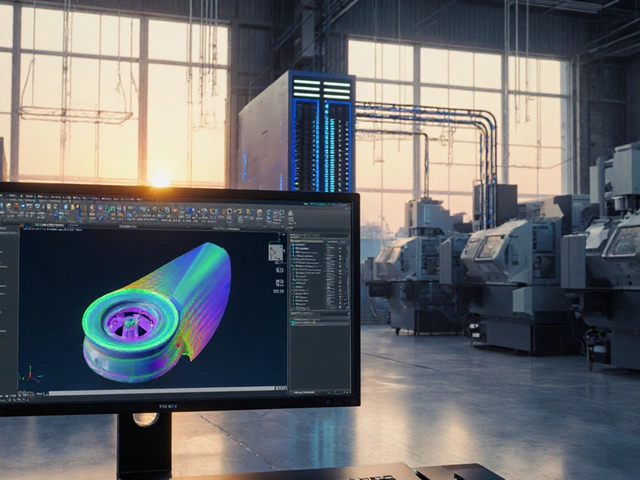

Вы думаете, что машиностроение - это тяжёлые детали и громкие станки? Это ещё и 3D-печать турбинных лопаток, и роботы, которые сваривают корпуса танков с точностью до 0,01 мм, и цифровые двойники заводов, которые предсказывают поломку до того, как она произойдёт.

На заводе «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле уже используют цифровые двойники для моделирования работы танков в условиях Арктики. Это не фантастика - это инженерная практика. Данные с датчиков, собранные за 3 месяца, позволяют сократить время разработки нового образца на 40%. А это значит - меньше денег, меньше времени, больше возможностей.

Инновации в машиностроении - это не про то, чтобы быть «как в Европе». Это про то, чтобы быть лучше, чем раньше. Про то, чтобы делать то, что другие не могут или не хотят делать. Например, создавать технику, которая работает при -50°C и не требует частого обслуживания. Такую технику не купишь - её нужно сделать самим.

Экономика без машиностроения - это экономика на чужих костях

Сколько раз вы слышали: «Россия - страна сырья»? Это правда. Но сырьё - это только начало. Без переработки вы получаете 10% от стоимости. Сделали из железной руды - 20%. Сделали из неё станок - 150%. Сделали из станка - трактор, который продали в Казахстан - 400%.

В 2024 году экспорт российской сельхозтехники вырос на 52% по сравнению с 2022 годом. В основном - в страны Азии и Ближнего Востока. Это не просто деньги. Это доверие. Это то, что другие страны начинают зависеть от нас, а не наоборот. Машиностроение - это не про импортозамещение. Это про экспортную конкурентоспособность.

Когда вы покупаете китайский трактор, вы платите за китайскую рабочую силу, за китайскую логистику, за китайскую прибыль. Когда вы покупаете российский - вы поддерживаете российские заводы, российских инженеров, российские школы, где учат проектировать эти самые тракторы.

Молодёжь и образование - это костяк будущего

Сколько молодых инженеров сегодня уходят в IT, потому что «в машиностроении не платят»? Это правда - раньше платили мало. Но сейчас меняется. В Новосибирске, в СибАДИ, в НГТУ уже есть программы, где студенты работают на реальных заводах с первого курса. Им платят стипендию, дают доступ к современным станкам, включают в проекты по созданию новых моделей техники.

Компания «КамАЗ» в 2024 году открыла центр компетенций в Новосибирске. Туда приходят студенты из 12 вузов. Они учатся на настоящих сборочных линиях, а не на макетах. Через два года они уже могут вести проекты по модернизации двигателей. Это не обучение - это вхождение в реальную экономику.

Именно такие люди создают будущее. Не те, кто сидит в офисе и пишет код. А те, кто знает, как сделать, чтобы трактор не сломался в снегу, как сварить корпус так, чтобы он выдержал 20 лет, как сэкономить 15% энергии на производстве. Это не «технари». Это инженеры, которые меняют страну.

Что будет, если не развивать машиностроение?

Представьте: через 10 лет Россия не может починить свой собственный грузовик. Запчасти - только в Китае. Станки - только в Германии. Все инженеры уехали. А мы - снова импортёры. Только теперь не просто нефти, а даже техники, которая нужна, чтобы добывать нефть.

Это не теория. Это уже происходит в некоторых регионах. В 2023 году в Татарстане остановили производство насосов для нефтепроводов - потому что не было комплектующих. Пришлось закупать их из Турции. Это - потеря суверенитета. Это - потеря контроля над своей инфраструктурой.

Машиностроение - это не про «надо». Это про «можно или нельзя». Можно ли построить город без железных дорог? Можно ли вести сельское хозяйство без тракторов? Можно ли защитить страну без танков и бронемашин? Ответ - нет. И это не политика. Это геометрия реальности.

Кто выигрывает, если мы развиваем машиностроение?

Выигрываете вы. Потому что:

- Появляются рабочие места - не в логистике, а на производстве, с зарплатой выше средней по региону.

- Растёт спрос на квалифицированных специалистов - инженеров, технологов, программистов для станков.

- Уменьшается зависимость от импорта - цены на технику перестают «прыгать» из-за курса доллара.

- Регионы оживают - заводы привлекают молодёжь, строятся новые жилые комплексы, открываются школы и больницы.

- Страна становится сильнее - не потому, что у нас много оружия, а потому, что у нас есть то, что делает оружие, транспорт, энергетику и продовольствие.

Развивать машиностроение - это не про патриотизм. Это про здравый смысл. Это про то, чтобы не быть заложником чужих решений. Это про то, чтобы ваш сын или дочь могли остаться в России и строить будущее - не в IT-стартапе, а в цеху, где делают то, что невозможно купить.

Почему машиностроение важнее, чем IT в России?

IT - это хорошо, но он не может работать без железа. Сервера, которые хостят сайты, делают станки. Роботы, которые упаковывают товары, делают машиностроение. Без производственных мощностей IT превращается в пустой сервис - вы можете запустить приложение, но не сможете сделать то, что оно управляет. Машиностроение - это фундамент. IT - это надстройка. Без фундамента здание рухнет.

Можно ли развивать машиностроение без западных технологий?

Да, и это уже происходит. В 2024 году 78% станков, установленных на российских заводах, использовали отечественные контроллеры и ПО. Даже в сложных сегментах - например, в производстве турбин - мы заменили 90% импортных компонентов на аналоги. Это не идеально, но это работает. Проблема не в технологиях - в том, чтобы в них верить и вкладывать. А не ждать, что кто-то пришлёт нам готовое решение.

Какие регионы России лидируют в машиностроении сегодня?

Тройка лидеров - Челябинская область (тракторы, танки), Тульская область (оружие, станки), Новосибирская область (сельхозтехника, компоненты для энергетики). Но сейчас активно развиваются Ульяновск, Калуга и Татарстан. В каждом из них есть свои ниши: в Ульяновске - автомобили, в Калуге - станки с ЧПУ, в Татарстане - гидравлика и насосы. Это не случайно - там есть заводы, вузы и поддержка со стороны региональных властей.

Сколько времени нужно, чтобы построить современное машиностроительное предприятие?

От 3 до 7 лет. Первые 1-2 года - проектирование, закупка оборудования, обучение персонала. Следующие 2-3 года - наладка, тестирование, запуск первых партий. И только потом - масштабирование. Это не приложение, которое можно запустить за месяц. Это долгий процесс, требующий стабильных инвестиций и квалифицированных кадров. Но результат - это не просто завод. Это целая экосистема: инженеры, поставщики, логистика, образование.

Почему в машиностроении так мало женщин?

Это стереотип. В 2024 году в Новосибирском политехническом колледже 32% студентов-инженеров - женщины. Они работают на станках, проектируют детали, управляют роботами. Проблема не в способностях - в том, что обществу не показывают эти профессии как привлекательные для девушек. Но меняется. Всё больше женщин становятся технологами, руководителями цехов, инженерами-конструкторами. Их опыт - это не исключение. Это будущее.

Развивать машиностроение - это не про то, чтобы «быть как раньше». Это про то, чтобы быть лучше. Про то, чтобы не ждать, пока кто-то принесёт вам готовое решение. А сделать его сами. Здесь, сейчас. В Новосибирске, в Челябинске, в Туле - везде, где есть люди, которые умеют думать, работать и не сдаваться.